Assahafa.com

Québec dépose son règlement luttant contre l’effritement du français en matière d’affichage commercial, qui imposera dès juin 2025 de nouvelles exigences. Certains secteurs en seront encore exemptés, mais la surveillance sera d’ici là rehaussée à Montréal, où plusieurs dénoncent le laisser-aller du gouvernement.

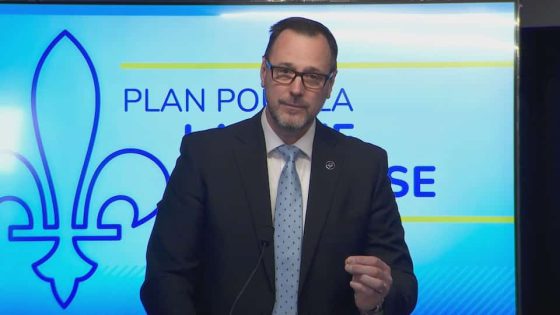

Le tout sera confirmé ce mercredi par le ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, dans la Gazette officielle du Québec. Le texte législatif faisait l’objet de discussions depuis janvier dernier, mais n’avait pas encore été déposé dans sa forme finale.

« Oui, on accepte des commerces de partout, oui, on est ouverts à l’économie mondiale, mais à un moment donné, il faut s’afficher clairement et sans complexe. On est francophones et il faut que ça paraisse. […] On n’est pas à New York, on n’est pas à Los Angeles », affirme M. Roberge en entrevue.

Il rappelle que son règlement simplifiera surtout l’application sur le terrain. « Jusqu’ici, on divisait la devanture en trois sections : le nom du commerce, le descriptif et la vitrine. Et pour chacune des catégories, on avait une série de règles assez complexes. Là, ça va être clair : sur toute la surface, il faudra une prédominance claire, donc au moins deux fois plus de français », dit le ministre.

Comme prévu, tout commerce qui ne s’afficherait qu’en anglais devra ajouter des expressions françaises de plus grande taille pour équilibrer, ce qui inclura les grandes marques et les multinationales. Quant à l’étiquetage, la loi obligera la présence minimale d’une description en français sur tous les produits.

« Le nom peut bien sûr être dans une autre langue, tout comme celui de l’entreprise, mais on doit savoir ce qu’on achète en français », poursuit M. Roberge, qui rappelle que des sanctions allant de 700 $ à 30 000 $ seront prévues en fonction de la nature de l’infraction.

Encore une exception

Pour le moment, le règlement n’inclura pas certaines branches du secteur manufacturier pour des raisons de faisabilité technique, concède Jean-François Roberge.

« Il y a des enjeux avec les chaînes d’approvisionnement et certaines préoccupations des fournisseurs. On peut penser à des appareils électroménagers, par exemple. On va prendre le temps d’analyser tout ça pour faire des ajustements. [Au bout du compte], on veut que notre règlement, il soit applicable », note-t-il.

Et y aura-t-il plus de surveillance ? « La réponse, c’est oui », assure M. Roberge, qui promet que les effectifs continueront d’augmenter à l’Office québécois de la langue française (OQLF).

« On va être équipés, pour faire de l’accompagnement auprès des entreprises, recevoir les plaintes des citoyens et faire les vérifications, ou instruire des procédures légales ».

« Il y a déjà plus d’effectifs cette année, et il y en aura encore plus l’an prochain », insiste-t-il.

Méfiance et scepticisme

Dans la population, ce nouveau coup de barre pour la protection du français suscite bien peu d’espoir pour le moment. « La volonté du gouvernement, elle n’est pas du tout appliquée dans le concret. La vérité, c’est qu’ils ont peur d’être la police de la langue, quelque part. On se demande si ça va vraiment un jour changer », lance Daniel Viger, rencontré sur l’avenue du Mont-Royal en après-midi.

Ça serait possible de faire une différence si, du point de vue politique, quelqu’un en haut se décidait à vraiment faire appliquer la loi. Mais dans le quotidien, on le voit, il n’y a pas d’inspecteurs, donc ça ne change pas », poursuit M. Viger, qui réside dans le quartier depuis son jeune âge.

Mathieu Gagnon, gérant du Kiosque Mont-Royal, fleuriste bien connu situé près du métro, abonde en ce sens.

J’ai l’impression que ça marche juste quand il y a des plaintes, parce que manifestement, il ne doit pas y avoir assez de surveillance. C’est ça le gros enjeu, en ce moment.

Mathieu Gagnon, gérant du Kiosque Mont-Royal

« C’est pourtant souhaitable d’obliger les commerçants à avoir un peu de français dans leur nom, quitte à le modifier », persiste ce commerçant, qui trouve surtout « dérangeant » de ne pas pouvoir se faire servir en français dans le centre-ville, au-delà de la langue de l’affichage.

D’un point de vue personnel, ajoute-t-il, « je connais des gens qui essaient d’apprendre le français et qui se cherchent un emploi ». « Ces gens-là, c’est difficile de leur bloquer le marché du travail. Il faut qu’ils l’apprennent à un moment ou un autre. Ça, il ne faut pas l’oublier non plus », glisse M. Gagnon.

« Vous voulez maintenir votre culture, et on le comprend », lance quant à lui Barrie, un touriste de Toronto en visite à Montréal pour quelques jours. « C’est une ville française, mais la réalité, c’est que dans le monde d’aujourd’hui, c’est de plus en plus difficile de maintenir un standard avec l’hyperconnexion et les réseaux sociaux, surtout chez les jeunes », estime-t-il.

« À l’an 1 de plusieurs initiatives »

Piqué au vif sur ces commentaires, le ministre estime de son côté que le Québec « vit encore en ce moment les effets des politiques passées, mais qu’on va voir dans les années et des décennies à venir les effets des politiques qu’on implante là, maintenant ».

« On est à l’an 1 de plusieurs initiatives, par exemple dans les cégeps, donc il faut laisser le temps. Cette année, on a vu une réduction en proportion et en nombre absolu d’étudiants qui fréquentent les cégeps anglophones. L’an prochain, ça sera encore plus puissant quand vont arriver des cours obligatoires de français et l’obligation de réussir un examen de français dans ces établissements », conclut l’élu.

Source: la presse